TOPページ > このページ

大工道具の研ぎ場

店主の大工道具の研ぎ場をご紹介するページです使っている用具などを紹介します。

店主は令和2年で木工40年近いキャリアが有り、大工道具を販売する傍ら天然木を使った手作り家具も製作しています、そのため大工道具は毎日研ぎますし、天然砥石も入荷する度にここに置き、試し研ぎをし天然砥石の評価もしています。

人造砥石も日々進歩してはいますが完全な人造砥石はなく、大工道具も用途や研ぎの工程で砥石を使い分けますのでここで実際使用し長所や短所を見つけ、短所を踏まえた上手な使い方を見つけだしたり、砥石同士のマッチングなども試しています。

また、砥石だけでなく大工道具を上手く研ぐための、治具や定規、研磨剤なども実際使っていますので、曼陀羅屋ご来店の方は、ここで砥石類の試し研ぎをする事ができます(店頭、人造砥石はすべてではございません、ご了承下さい)どこでも研ぎ場については一番下に載せています。

ステンシンク

- 研ぎ場は業務用のステンシンクを使っています、奥行きは45センチタイプなのですが、大工道具を研ぐには、奥行き60センチタイプが良かったかなと後悔しています。

- 古い工房の時は大工道具の研ぎ場は米杉の赤身で作った研ぎ場を作ったのですが、やはり砥泥が溜まり乾燥しないので赤みの研ぎ場と言えども時間が経てば腐ってしまったのです。

- ですから、その欠点が無いステンシンクの方が良いと思い、工房を新築する際に研ぎ場はステンシンクを使ったのです。

- それと刃物を落とした時に欠ける事もありますが、それは自分への戒め落とすようではいけませんね。

- 利点は意外と安価なこと、中古厨房のネットショップから買いました、平成23年で4年ほど使いますが、腐りませんね。

- 欠点は大工道具を落とした時、ステンシンクは刃先を欠いてしまう可能性があると言うことです。これを防ぐには、ステンシンクの下に木でスノコを作ったりすれば良いと思います。

- それともう一つ、ステンレスの弾力性で少し全体がぶれるようで、砥石自体が振動することがあります。砥石によっては振動が伝わり大工道具が研ぎにくくなります。

砥石棚

- 砥石棚は米杉の赤身でできており、横に通した部材は上面が山型になっていて砥石が乾燥しやすくなっています。

- 蛇口のある一番下の段は研ぐ時に使う砥石や、大工道具と刃物を置くようにしています、それと研磨剤などをき、研ぎの最中に手に取る道具類を置くようにしている部分です。

- 下から二番目の砥石棚は、主に大工道具用の粗砥石や中砥石を置いています、右側の台付きの砥石は木工歴50年以上の私の父の愛用品、父は昔から砥石は木の台に固定する主義です。

- 中砥石は、セラミック系、マグネシア系、電着ダイヤモンド系、焼結ダイヤモンド系、PA系、WA系など、曼陀羅屋の店頭にあるものは、ここで試し研ぎができます。

- 実店舗に来られる際は愛用の大工道具をご持参下さい、砥石はどれを使われてもかまいません。荒砥石もWA、PA、マグネシアなど色々使い比べて下さい。

- 下から三番目は、天然の仕上げ砥石と人造の仕上げ砥石を置いています。

- 人造の仕上げ砥石、天然の仕上げ砥石、巣板、合わせ砥石など、曼陀羅屋、天然砥石コーナーに掲載の品は、ここで実際私愛用の大工道具で試し研ぎをしています。最上段は普段あまり使わない砥石類を置いています。

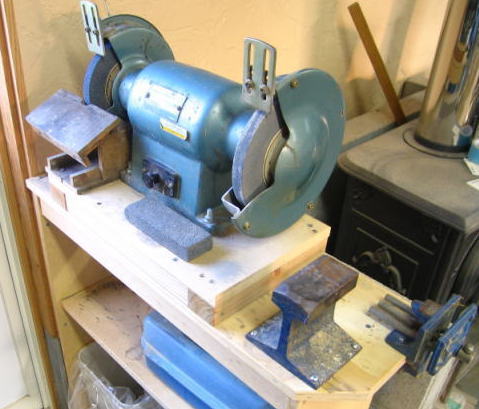

大工道具の機械研ぎ場

- 大工道具の機械研ぎ場はグラインダーを主にしており、ジスクサンダーなども収納しています。研ぎ場の後には、大工道具の研ぎに使うグラインダーや金床などがあり、裏押しの一連の関連作業をしやすくしています。

- 下の棚には、ジスクグラインダー、鉄鋼ヤスリ、鉄鋼ドリルビットの研磨機などを置いています。

- 鉋、鑿などの大工道具は、メンテナンスの時にヤスリなども使います小型の万力なども役に立ちますので、取り付けています。

- 一番下には、金属類の不燃ごみをストイックする部分です

研ぎ場の配置

- 研ぎ場の右には勝手口がありガラス入りで明るく自然光ですので、刃先の確認もしやすくしています。

- 薪ストーブがそばにあり、寒い冬は研ぎ水を温めてくれます。

- この場所は木工機械からの距離もありますし、サンディングによる大工道具の刃先を傷める粒子も飛んでき難い場所にもあります。

- 砂埃なども研ぎには良くありませんので、適度な高さがあったほうが良いと思います。

- 地面に近いところではコンクリートの砂も舞い上がったりします。

どこでも研ぎ場

- 大工さんなどプロの方は作業場などに大工道具を研ぐための研ぎ場があると思いますが、アマチュアのかたなどどうしても専用の研ぎ場が持てない方もおられると思いますがそんな方にお勧めなのが、「どこでも研ぎ場」です。

- プロの方でも家に帰ってから大工道具を研ぎたい方、削ろう会前に好きな場所で集中して鉋を研ぎたいかたもこの「どこでも研ぎ場」を使われてはいかがでしょう。

- 日中は仕事で、木工は土日しかできない、そんな方は夜、鉋や鑿を研いで楽しんでおられる方もいます。時間や場所を気にしないで済む「どこでも研ぎ場」を作って見てください。材料はホームセンターでそろいます。

- 初めに作った「どこでも研ぎ場」は全面スノコにしたのですが、それよりも水桶を優先した方が良いようです。全面スノコでその下に砥石類を収納するように思ったのですが、上手く収納できませんでした。

- それで改良したのがこのタイプです。巾60センチクラス、深さ12センチクラスのコンテナーの左にスノコ、右に水入れを入れています。使う時には古いタオルなどを置きます、水桶には水を張れば研ぐ度にずれる事はありません。

- ふたは濡れる砥石類を砥石を乗せたりします。

研ぎ場用のコンテナー

時々、どこでも研ぎ場に使っているコンテナーはどこで手に入りますかと言う質問が寄せられます。調べてみると全国どこでもこのコンテナーが販売されていないようです。下記に記載しますので、検索してお買い求めください。- メーカー ナフコ NAFUKO

- 外側 NF ベストコンテナー16 (外寸 50.8cm × 35.2cm ×12cm)

- 水桶 NF ベストコンテナー04 (外寸 29.8cm × 20.7cm ×10cm)

- フタ NFベストコンテナー 16・23・35用ロックフタ

収納について

- 水桶の中に砥石類を収納できます、濡れっぱなしを嫌う砥石があるので、フタは開けておいた方が良い場合もあります。ステン砥石台はスノコの上にそのまま収納しておけます。

- 鉋や鑿はもちろ錆びますのでこの中には入れないのは当然でしょう。

- この大きさなら研ぎに必要なものはほとんどこの「どこでも研ぎ場」の中に収納できると思います。

スノコ

- スノコは取り外し式で、中は水洗いできるようにしています。スノコの材料はレッドシダー(米杉)の柾目を使い、上から鉋などを押さえてもたわまない厚みを持たせています。

- 大工道具の研ぎは人によっては微妙な高さの違いを気にする方もおられますので、高さの微調整が必要な場合は、コンテナ脇のレッドシダーの角材スノコの下に微調整の木片を入れて好みの高さにして下さい。

- スノコの組み立てには接着剤を使っています、木工ボンドでも大丈夫です。古いタイプのどこでも研ぎ場でも問題ありませんでした。

大工道具の曼陀羅屋について

店主は建具職人歴12年修行し独立して 無垢の家具製作と大工道具の販売の 二足のワラジを履いて25年以上になります。 長崎県佐世保市に実店舗を構え、ご来店の際には商品を手に取ってお買い求めできるようにしております。

詳しい案内

大工道具、ご購入案内

お急ぎ電話注文

TEL 0956-46-0903 出ない時 080-5247-6198

簡単メール注文

cbk99780@pop06.odn.ne.jp

件名に注文、本文に下記を記載

品名,住所,名前,TEL,支払方法(代引,銀行振込,カード)

Copyright(C)1999〜大工道具の曼陀羅屋 All Rights Reserved.