長台鉋の販売

長台鉋は台の全長を40センチほどにして、通常の鉋よりも直線を削り出す事に重点を置いた仕様になっています。

当店の長台鉋は擦り台仕様です、必要が無い時は注文時に擦り台無と指定下さい。

長台の下端は刃口上を当てて下端を作ります、包は要りませんので包無です。

長台鉋の使い方は板接ぎ面の削り、建具の建付け、テーブル天板の板接ぎの目違い削りなど、ここぞと言う部分に重宝し、作業の効率化を進めます。

長台鉋の販売と価格

下記の長台鉋を各サイズ在庫しています、価格は通常の台より3500円上がりです。

- 黒龍、寸4〜寸8 +3500円

- 彩華、寸4〜寸8 +3500円

- 火神、寸4〜寸8 +3500円

- 健介、寸4〜寸8 +3500円

- 直ぐ使い、各+4000円

擦り台仕様

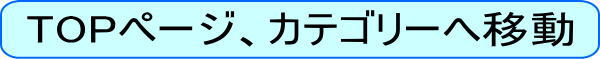

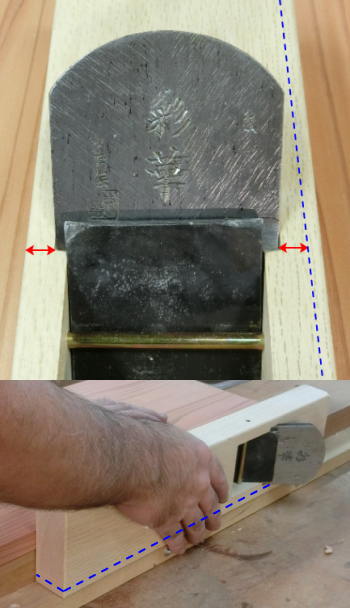

- 長台鉋は板接ぎに使われる事が多いですが、その際台の下端と側面を直角に作ります。

- 削り台に触れる部分は摩耗もしますし直角も狂いますので、修正しなければなりません。

- 修正のため下記画像の点線の部分を広くした作りを長台鉋の擦り台仕様と言います。

- 擦り台付は右側が広くなっていて、側面の直角の台直しをしても、青い線より外の部分が狭くならない作りになっています。

- 尚、擦り台を使うのは、比較的薄い板や短尺、小物類、木工機械を持たない方です。

- テーブルの天板など厚い板の板接ぎ面を鉋で削り合わせる時は、は擦り台を使い画像の様な削り方は致しません。

- 欠点と言うか、注意点は、擦り台になると1サイズ幅が広くなると言う事になり、長台鉋の幅が広くなる訳で、持ちにくくなると言う事です。その点を踏まえサイズを選択します。

- 擦り台にする方は寸4、寸6が多く、寸8をこの仕様にする方は少ない。

上手く使うための注意点

台の狂い

- 台の長さが長くなった分台の狂いも大きくなります。

- また、台直しもデリケートにり、ちょっとした台の動きや摩耗が長台鉋の調子を狂わせます。

- 季節の湿度の影響も受けやすくなります。

- 長台鉋を狂い難くする注意点は、外気に当てり湿度の変化をできるだけ少なくする事、また本土変化の少ない環境に保管する事です。

- 作業が終わると直ぐに直す事が上手く使うための注意点でもあります。

長台の台直し

- 台の下端の直しは長台鉋では4点付と言われ、台尻と刃口は普通の鉋と同じで、台頭は台尻と刃口のラインに下端定規を当ててその延長線上の台頭も当たる様にします。

- 包みの部分は下端定規にわずかに触れない程度にします。

- ただ、この作業を台直し鉋で作業するのは難しく、ある程度の長台鉋の下端直しが出来た時点でガラスにサンドペーパーを貼り付けた上で軽く擦るだけで、理想の下端になります。

- その点を頭に置いて使用すれば、その性能を発揮して、必要としている作業を効率ようく行えます。

ガラスとサンドペーパーは鉋の調整関連品 のコーナーの中にあります。

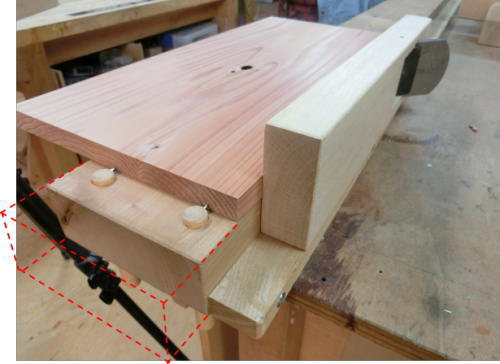

長台鉋の削り台

- 擦り台付で板接ぎのコバ面を削る場合、削り台の側面に一段下がった部分に長台鉋を乗せるための角材を取り付けます。

- 角材を取り付けるためには、削り台の厚みが55ミリから60ミリほどは必要になります。画像では角材部分は薄いですが、厚い方が望ましいです。

- この角材は長台鉋が擦って行くため、長期的には修正も必要になったり交換したりするためにネジ止めとしています。

- また、材料を止めるストッパー(羽虫)から後ろは赤の点線のように長めに作るのが望ましいです。

- 当方では作業台と通路の関係で赤の点線よりも短くしてます。慣れてくれば短くても問題なく使えるでしょう。

- ご自分に合った削り台の使い方を考え、作業しやすい環境を作ってください。

板接ぎの天板の削りは長台鉋!

- 板接ぎしたテーブルの天板などの仕上げには長台鉋の4点付が効率よく削れます。

- 通常鉋は確かに二点付きで使う事が多いです。二点付きで削る時などは、小さめの板材、框材、柱など住宅建築材など板接ぎなど無い材料です。

- 板接ぎをした場合、段差、緩い波打などが起こります。

- このようにテーブルの天板など削る時は、私は端から端まで45度方向に削り、次に90度交わる方向から45度で削ります。

- このような部分を二点付きの鉋で削るより、凸は削れて、凹は削れない4点付きの下端を持つ長鉋鉋を使う方が効率よく削れるのです。

- 4点付の長台鉋で削ると、最初は当たる部分が少ないのですが、徐々に削れる部分が増えて行き、平面に近づく事が分かります。

- 二点付きは、緩い波打ちなど、凹んだ部分もなめて削りますので、削らなくて良い部分まで削り、効率的ではありません。

大工道具の曼陀羅屋について

店主は建具職人歴12年修行し独立して 無垢の家具製作と大工道具の販売の 二足のワラジを履いて25年以上になります。 長崎県佐世保市に実店舗を構え、ご来店の際には商品を手に取ってお買い求めできるようにしております。

詳しい案内

大工道具、ご購入案内

お急ぎ電話注文

TEL 0956-46-0903 出ない時 080-5247-6198

簡単メール注文

cbk99780@pop06.odn.ne.jp

件名に注文、本文に下記を記載

品名,住所,名前,TEL,支払方法(代引,銀行振込,カード)

Copyright(C)1999〜大工道具の曼陀羅屋 All Rights Reserved.