鉋の押さえ棒穴開

このページでは難しい鉋の押さえ棒の穴の開け方について説明します。

裏金を固定するのがこの押さえ棒なのですが、この押さえ棒が正確に通されていなければ、裏金はきっちり固定されず、鉋刃の刃先に対して裏金を平行に締め込みにくくなります。

又、裏金の耳の立て方と合わせて考えると、締め込みの硬さもきつくなったり緩くなったりし、最終的には逆目を止める役割が損なわれたり鉋屑の排出が上手く行かなかったりします。押さえ棒は鉋にとってはそんな重要なパーツなのです。

浅い角度の楔状の裏金を思った位置に止めるには押さえ棒の正確な位置決めと位置決め線に対して正確な穴開けの二つになります。

押さえ棒の位置決め

鉋台の直角

- 木作りした直後の鉋台なら側面の直角は大丈夫だと思います。彫台の場合、鉋台の中央を大きく彫りますので、この部分の乾燥が早く進み、直線や直角が狂う事は当然起こります。

- この部分は押さえ棒の位置を割り出すには大事な部分で、スコヤを当てたり曲り尺などを当てる大事な基準面です。

- スコヤご購入はこちらから → スコヤ

- 直角と歪みのない平面は新たに削り出しておいてください。

- ボール盤で、内側から貫通させる場合、定規盤にこの面が当たりますので、反対側に錐が届くあたりは位置が狂います。

前後の位置とバランス

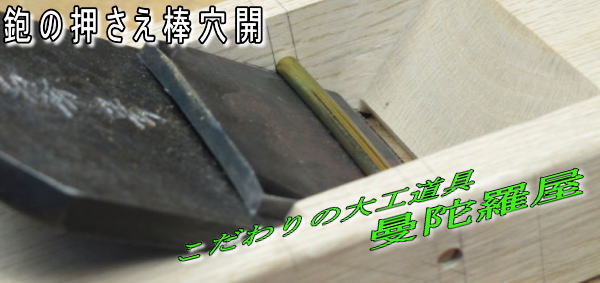

- 前後は裏金の長さの丁度真ん中あたりか裏金が研ぎ減った事を考え、やや1/2よりやや裏金の後方にします前後の位置はどことは決まっていません。

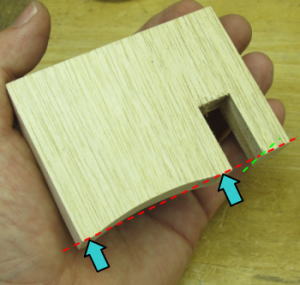

- 画像で説明で説明すると、赤い点線が鉋刃口になります、そこから裏金の下が仕込み勾配で滑り降りて行きますので、裏金の上面の半分考えればよいと思います。

- 台の厚みによっては上面に近くなったりしますし、使用する方の好みもあります。お手本よなるのは、台屋さんが作った鉋台をよく観察して参考にするのがよいでしょう。

- 押さえ棒の幅(青い点線)を反対側に移行しておきます。

移行に便利な道具

- 鉋の彫台の場合、角に大きめの面が取ってあったりして、曲尺は墨を反対側に移しにくい。スコヤはある程度厚みがあるので移しやすいが。一番確実に移せるのはケガキゲージかもしれない。

- ケガキゲージ専用ページはこちらから→ケガキゲージ

- 鉋台の先をスライド丸鋸なので切っておけば直角に切れているので、そこを基準面にしてケガキゲージをロックして、反対側に押さえ棒の線を移す事ができる。シンプルで確実な移行です。

裏金上面位置決め治具

- 鉋の押さえ棒の当たる位置を知るには治具が必要、目測で微妙な位置は見つかりません。これは私が使っている治具です。

- 裏金には真ん中が膨らんでいるものもありますので、矢印の部分だけが当たるように間を隙とっています、これで押さえ棒の当たる位置を外側に移行できます。

- 押さえ棒の裏金の当たる部分が矢印の位置で、その位置は外に移行して緑の部分になります。これは寸八用ですが、サイズごとに同じような治具を揃える必要があります。材料は合板の12ミリぐらいを使います、割れにくく湿度の変化でも変形しにくいからです。

鉋刃の上で止まる位置を仮定する

- 鉋を差し込みテープを使い裏金の押さえ棒で止まる位置に仮止めしておきます。矢印の黄色いところが仮止めテープです。

- 裏金の厚み、上面の膨らみ具合でも仮止めの位置は変わってきますが、これは経験を積んで覚えるしかないでしょう。

- 少しきつめに止まっても、押さえ棒を抜いて下端にヤスリをかければ利き方は緩まります。効きが緩ければ裏金の耳を立てればよいです。鉛筆は鋭く尖ったものを使い、すっきり明瞭に引きましょう。

- 向こう側も同じように印をつけます。

鉋台に穴を開ける

鉋に穴を開ける前に初めての方は他の木で練習してみましょう。錐のブレが起こる原因が分かったり、変速の利く機械なら開けやすい回転の速さを見つけることができます。

鉄錐と押さえ棒

- この棒の直径は5ミリで用意する錐も5ミリ丁度と考えてよい。

- 穴を開ける時に機械がブレてやや大きく掘れる場合があります。その場合は0.1ミリ直径を小さくします。まずはテストしてください。

- 左の長い錐は内側から貫通させる時に使うロングタイプですが、この方法は難しいでしょう。

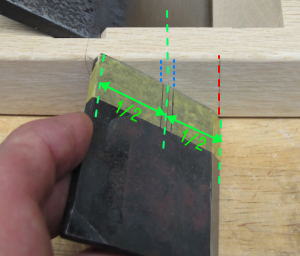

- 押さえ棒は釘を使う事がよくあります。ノギスで測って4.3ミリとすれば、鉄錐は4.3ミリを用意します。

- ノギスご購入はこちらから

松井精密工業製ノギス

松井精密工業製ノギス

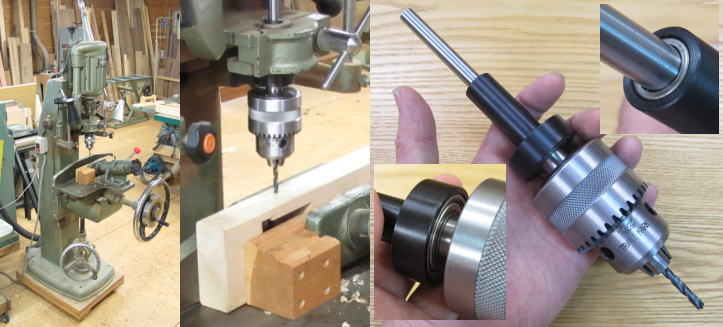

ボール盤

- 穴を正確に開けるにはボール盤を使うと良いでしょう。ボール盤は数万円の低価格から販売されています。

- ご自分で鉋の台打ちや穴開けをされる方なら揃えられる事をお勧めします。鉋なだけでなく、その他色々な穴を開ける作業に使用できます。ボール盤は変速機能があります。

- 低価格の品でも定規盤縦と横の水平を調整するネジが付います、真っ直ぐ穴を開けられるはずです。

- 選ぶ基準はチャック部分を一番下まで下げて横に動かない機種が、錐もブレない機種です。各種ボール盤用バイスも使うと良いかもしれません。

鉋台に穴を開ける

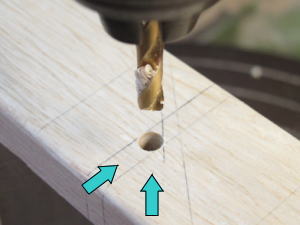

- 鉄錐を短く切った場合、ドリルチャックによってはラセン部分を上手くつかめず芯に収まらずブレる場合があります、セットは丁寧に行います。

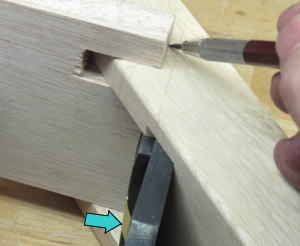

- 矢印の2方向から何度も何度も見ながらゆっくり下ろします。台に触るぐらいで、台を微妙に動かし位置の修正をして線も沿ったら錐を小刻みに何度も上下させて掘ります。

- 貫通する際に反対側が押されてむしれる可能性がありますので何度も上下させ屑の排出をよくし、切削圧力を下げます。反対側も同じ要領で開けます。

ボール盤の代用に角ノミ盤を使う

- 角鑿盤をそのまま鉋の押さえ棒の穴あけには使えませんが、スリーブ付のチャックを装着すれば角鑿盤もボール盤と同じように垂直に穴を開ける事ができます。

- ボール盤は持っていない方で角鑿盤を持っている方は購入されてはいかがでしょうか?

- ボール盤と同じ精度が約束されます。ご購入はこちらから

スリーブ付チャック

スリーブ付チャック

- 一般的な角鑿盤にそのまま装着できます。軸受はダブルベアリング仕様、チャックのブレは無です。

- 使い方はボール盤と同じ感じ、こちらにはバイスがあり確実に固定できます。

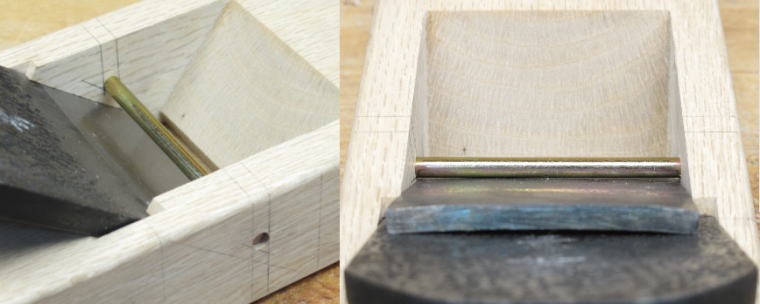

押さえ棒を通す

- 穴を開け終わったら押さえ棒を通します。棒の先端はヤスリをかけたり、金床に置いて玄能で先端の角を叩いて潰し面取りの状態にしてから打ち込んでください。

- 画像右側では真ん中が裏金と当たっている状態ですが、裏金を締めこめば両端まで当たる状態になります。

- この利き方は裏金の厚み、押さえ棒の太さ、利き方でも違います。

- 鉋の刃先と裏金の先が揃うときに適切な締まり具合になっていれば良いのです。

- もし上手く通らなかったしても、ここで書いたことをやっていれば微妙にずれたぐらいだと思います。

- そのくらいなら押さえ棒の当たる部分をヤスリで削れば直す事ができます。

- こちらをご覧ください

押さえ棒調整

押さえ棒調整

あなたの役に立てば

このページがあなたの役に立てば、このページをあなたのホームページやブログからリンクを貼ってください。

このページがあなたの役に立てば、このページをあなたのホームページやブログからリンクを貼ってください。

- それがこのページを作った私の一番嬉しい事です。

- http://www2.odn.ne.jp/mandaraya/kannnano-osaebou-anakae.html

ここで書かれている事を引用される場合は、無断使用はルール違反です。

ここで書かれている事を引用される場合は、無断使用はルール違反です。

- このページか当曼陀羅屋のHPにリンクを貼ってください。

- http://www2.odn.ne.jp/mandaraya/index.html

大工道具の曼陀羅屋について

店主は建具職人歴12年修行し独立して 無垢の家具製作と大工道具の販売の 二足のワラジを履いて25年以上になります。 長崎県佐世保市に実店舗を構え、ご来店の際には商品を手に取ってお買い求めできるようにしております。

詳しい案内

大工道具、ご購入案内

お急ぎ電話注文

TEL 0956-46-0903 出ない時 080-5247-6198

簡単メール注文

cbk99780@pop06.odn.ne.jp

件名に注文、本文に下記を記載

品名,住所,名前,TEL,支払方法(代引,銀行振込,カード)

Copyright(C)1999〜大工道具の曼陀羅屋 All Rights Reserved.